雙評價是編制國土空間規劃的前提和基礎,也是國土空間規劃編制過程中系列研究分析的重要組成部分。通過雙評價,認識區域資源環境稟賦特點,找出其優勢與短板,發現國土空間開發保護過程中存在的突出問題及可能的資源環境風險,確定生態保護、農業生產、城鎮建設等功能指向下區域資源環境承載能力等級和國土空間開發適宜程度,為完善主體功能區戰略,科學劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等空間管控邊界,統籌優化生態、農業、城鎮等空間布局提供基礎支撐,服務各級國土空間規劃編制。

資源環境承載能力評價— 一定地域范圍內資源環境要素能夠支撐的農業生產、城鎮建設等人類活動的最大規模。

國土空間開發適宜性評價— 在維系生態系統健康前提下,綜合考慮資源環境要素和區位條件,特定國土空間進行農業生產、城鎮建設等人類活動的適宜度。

分析區域資源環境稟賦條件研判國土空間開發利用問題和風險;

識別生態系統服務功能極重要和生態極敏感空間;

明確農業生產、城鎮建設的最大合理規模和適宜空間;

完善主體功能區布局,劃定三線、科學編制國土空間規劃。

生態優先— 在堅守生態安全底線前提下,綜合分析農業生產、城鎮建設的合理規模和布局。

科學客觀—加強與相關專項調查評價結果的統籌銜接,定量為主、定性為輔,客觀全面的評價資源環境稟賦 條件、開發利用現狀及潛力。

因地制宜—充分考慮區域和尺度差異,因地制宜適當補充評價功能、要素與指標,優化評價方法,細化分級閾值。

簡便實用— 保證科學性的基礎上,精選具有代表性的指標,確保評價成果科學、權威。

2019年6月,自然資源部國土空間規劃局發布《 資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價技術指南(試行)》。

嚴格遵循評價原則,圍繞生態保護、農業生產、城鎮建設功能特征,構建差異化評價指標體系,以定量方法為主、定性方法為輔,評價過程中應確保數據可靠、運算準確、操作規范以及統籌協調,為科學編制國土空間規劃奠定堅實基礎。

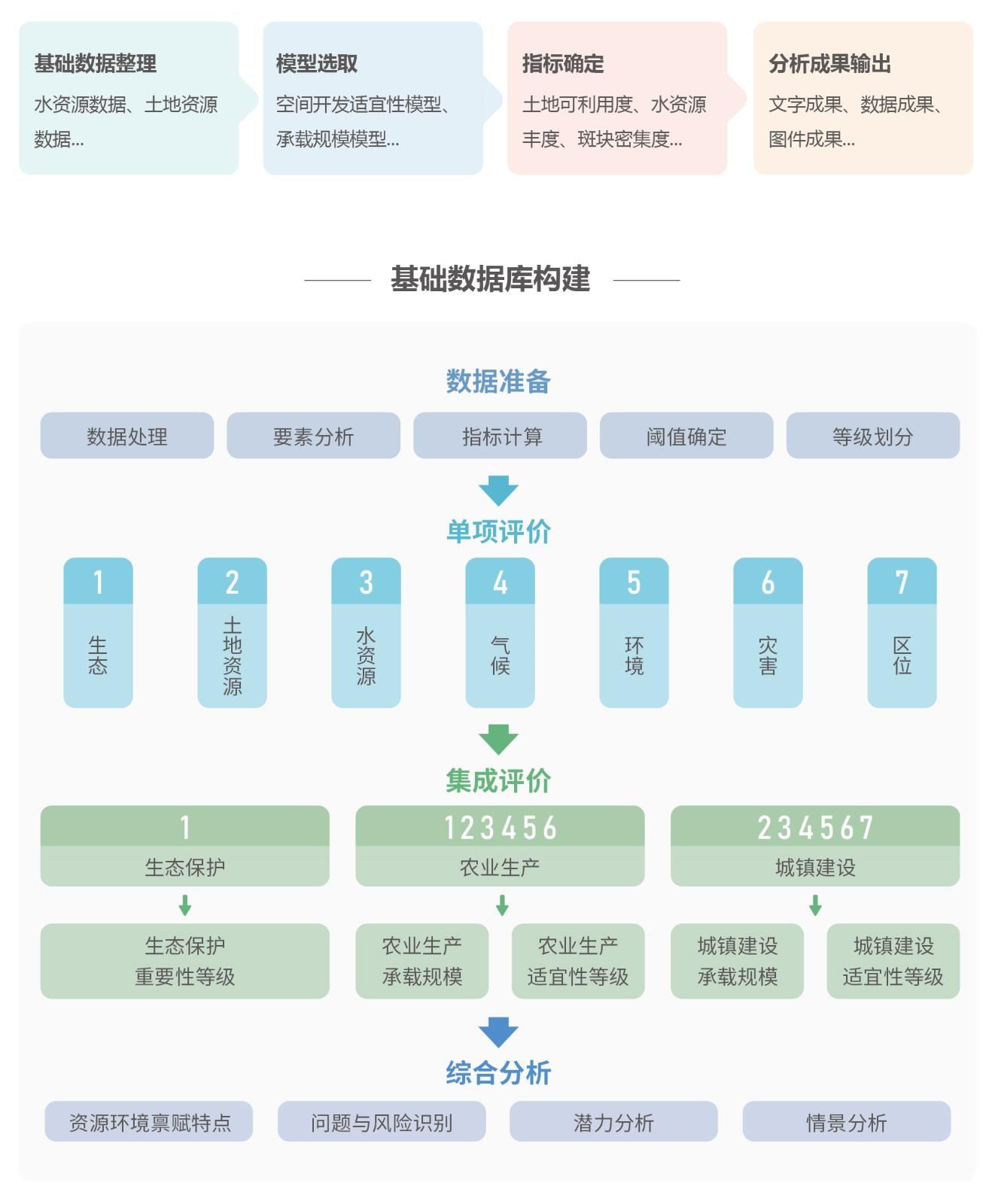

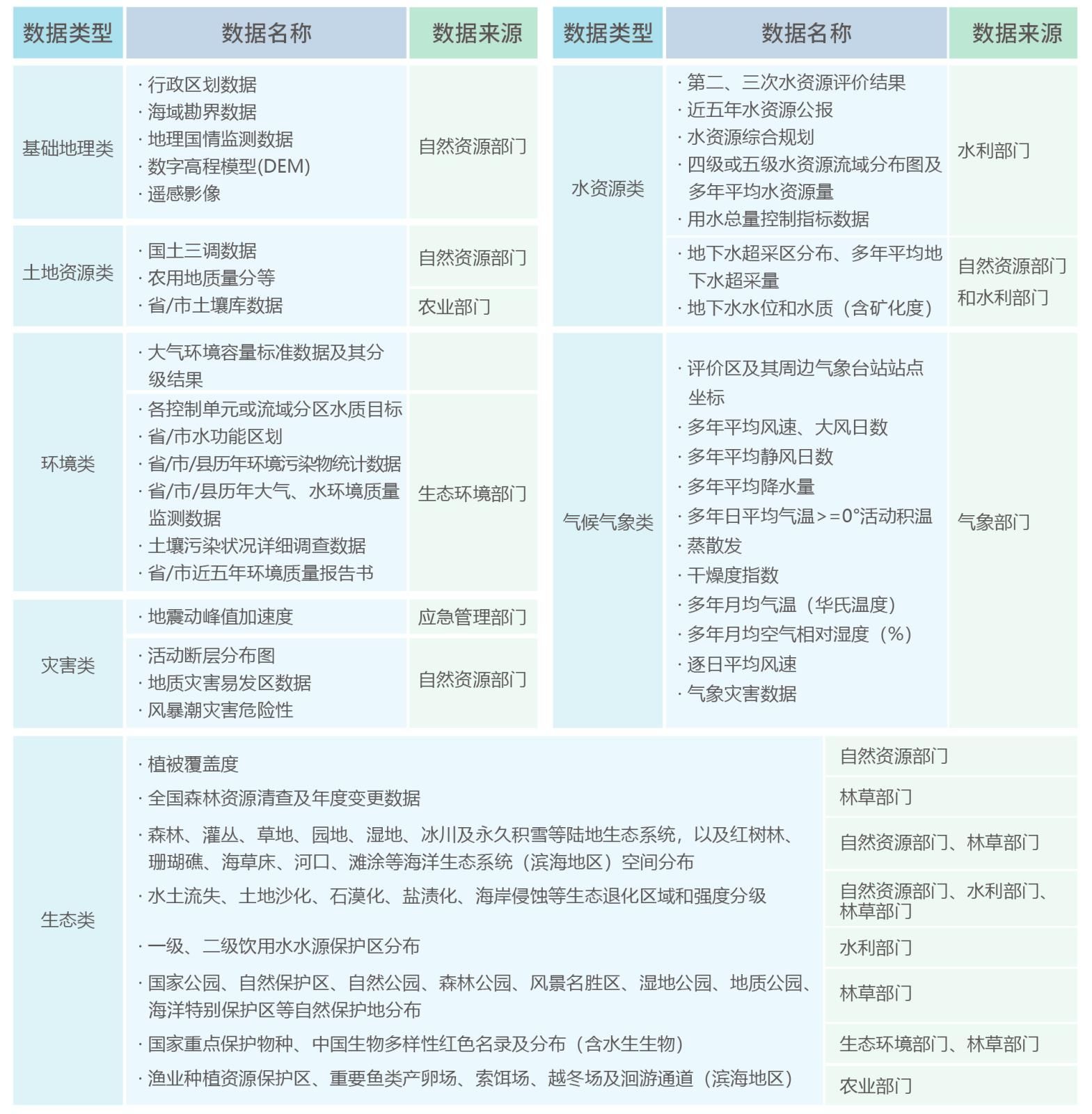

針對評價內容找到關聯的評價因子,通過有效的處理方法,結合區域自然地理特點確定閾值,使用相關評價算法,構建評價模型:

![]()

提供單項評價、集成評價、適宜性評價模型,得到評價結果:

雙評價系統主要包含以下幾個功能模塊:模型管理、基礎數據處理、單要素評價、資源環境承載力評價、國土空間開發適宜性評價、編輯、專題圖制作、工具、成果展示、輸出等。

模型管理:各評價因子指標管理、評價模型管理。

基礎數據處理:提供生成模型因子使用的數據處理方法,包括:點空間化、坡度分析、地形起伏度分析、插值分析、聚合度分析、地形轉柵格、分類復合運算、重分類等。

單要素評價:土地資源評價、水資源評價、氣候評價、環境評價、生態評價、災害評價、區位評價。

國土空間開發適宜性評價:在單項評價基礎上,初判適宜性等級,基于地塊連片度、修邊、地塊形狀指數對初判結果進行修正,得到農業生產適宜性評價、城鎮建設適宜性評價、生態保護重要性評價結果。

資源環境承載規模評價:農業生產承載規模、城鎮建設承載規模。

編輯:雙評價導出成果根據實際情況進行矢量編輯。

工具:實現大地坐標到空間直角坐標的投影、矢量柵格之間的轉換、矢量數據導出、數據的相交分析。

成果展示:展示界面展示生成的4類成果數據、圖例、餅狀圖。

成果應用:得到的分布圖,生成統計表、餅狀圖,為三區三線劃定提供依據;與現狀數據疊加進行 風險預測;生成剩余可用空間規模,用于潛力分析。

成果輸出:輸出形式:分布圖(柵格、矢量)、統計表、餅狀圖。

結合區域自然地理特點及數據可獲取性,提供自定義選擇評價指標應用,并在指標體系確定的基礎上,提供可配置的權重設置方案。

在確定指標體系的基礎上,可采用系統中已構建的評價模型。也可以運用模型管理進行計算模型定制應用,實現具有區域特色的、針對性較強評價分析。

提供針對區域內土地資源、水資源、環境、災害、海洋資源等各類單因素的評價分析,及針對農業、城鎮、生態區域的集成評價分析。

郵箱:zhongzhi@vip.163.com

電話:400-0998-933、(0379)63915090、18638487794 李靜彪

傳真:(0379)63915090

地址:洛陽市高新區豐華路1號連飛大廈13-15層